真正的智能化在于技术与人本服务的深度融合,始终不能背离“以人为本”的根本宗旨。“服务”是客服的本质,而非仅仅是“应付”。

“您好,有什么可以帮您?”

“转人工服务。”

“人工座席繁忙,请稍后再拨……”

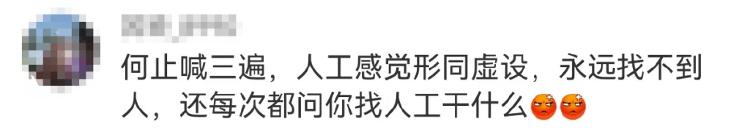

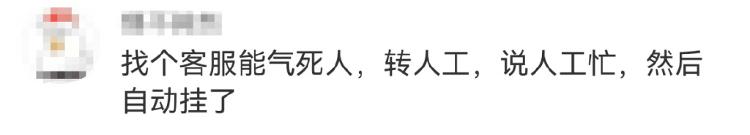

人工服务,人工服务,人工服务……你是否也时常感到智能客服的困扰,忍不住对着手机大声呼喊?据央广网之前进行的调查表明,在众多消费场景中,智能客服表现不理想、难以转接人工服务的问题相当普遍。

日前,相关话题再次登上热搜榜,引发热议。

智能客服不智能,人工客服找不到

2024年元旦之际,王柔和她的朋友们在一家知名的订票网站上购买了从首都北京至海南岛海口的双程机票。完成支付操作后,网页上却持续显示着“待出票”的状态。

王柔表示,他们担心这会打乱出行安排,于是拨打了平台客服热线,询问购票是否顺利,以及票务的具体出票时间。然而,AI客服只是不断地给出机械式的回应,而且迟迟无法转接到人工客服。对于这样一个简单的问题,他们从上午11点一直沟通到下午4点。

依据王柔所提供的对话记录,她反复将需要咨询的问题阐述超过十遍,然而每次收到的答复均未能解决问题。

消费者和AI客服的对话 (受访者供图 央广网发)

王柔表示,AI客服态度虽好,却始终未能解决实际问题。在连续四次请求转接人工客服后,页面提示成功转接,然而人工客服的回答也不过是套路化的固定台词。“我甚至不确定对面的客服是真人还是AI,身为消费者,为何要接通人工客服变得如此困难?”

某些公司以AI客服之名行人工客服之实,声称可转接人工服务,实则机器人正在解答咨询。北京一家互联网科技企业的运营人员透露,面对用户众多的互联网企业,每当推出活动或项目,项目运营人员会预先设定用户可能提出的问题,并制定相应的文案模板,随后将这些模板交付给负责对接的客服团队,而客服人员通常会复制模板并发送给用户。所以,不管是人工客服还是智能客服,一旦后台数据库中缺乏用户所询问的问题,用户通常都无法获得有用的回应。

令人愤慨的是,人工客服竟然设定了交谈的期限。王柔表示,在成功转接到人工客服之后,她不得不重新叙述问题,但客服人员却始终没有给出回应。不久,系统突然弹出提示,告知若在60秒内不再发送或接收信息,人工服务将自动结束。

王柔并非唯一遇到此类问题的用户。山东的李萌也遇到了,她因更改快递收货地址而需联系客服,但与她沟通的始终是AI客服。由于AI客服无法解决她的问题,她多次请求转接到人工服务。“尽管电话已经转接,我依旧在与机器人交流,人工客服却始终无法联系上。”

陈宁曾遭遇无法联系到人工客服的困境。她向记者透露,有一次在玩手游时,队伍内始终没有声音传来,于是她想要咨询相关问题,然而平台上只有AI客服进行自动回复,并没有提供人工客服的联系方式。尽管AI客服能够列出所有可能的情况,但仍然无法解决实际问题。

客服公司:帮助企业达到“降本增效”目的

陈静向记者透露,商家面临的问题在于客服人员的工作时长较长且薪酬不高,这导致人员流动频繁。对企业管理者而言,雇佣人工客服意味着需要承担较高的人力成本。此外,对于客流量大的店铺,仅依靠人工客服来处理所有事务是不切实际的。

陈静指出,目前电商平台对商家实施了考核制度,若商家在规定期限内未能对顾客的咨询作出回应,将面临扣分处理。现阶段,众多商家倾向于首先利用智能客服进行解答,当智能客服无法解决顾客问题时,人工客服才会被考虑作为备选方案。

《2024年中国智能客服市场研究报告》揭示,2023年我国的智能客服市场总规模达到了39.4亿元,并且预计从2022年到2027年,这一市场的年复合增长率将高达22.6%。

张孝荣,一位互联网科技领域的从业者,指出AI客服的算法模型多采用自然语言处理技术,这涵盖了语言识别、语义解析以及对话管理等关键环节。借助机器学习算法,AI客服能够持续吸收并学习用户的提问习惯和偏好,从而实现更精准的回答。企业若采用AI客服,初期需承担AI客服系统的开发与部署等费用。从长远角度考量,AI客服因其降低的人工成本,通常在成本效益上优于人工客服。

北京某在线客服服务科技公司员工王震向记者透露,该公司向企业客户提供的AI客服服务,年收费区间为3万至5万元,费用涵盖基础软件费用以及场景搭建所需的训练费用。另外,若企业选择转为人工座席服务,还需额外支付每个账号每年2000元的座席费用。

王震指出,从商家的立场来看,采用AI客服替代人工客服,可以有效降低企业的人力开支,大幅度减少人工客服需要处理的工作量,从而实现降低成本和提高效率的目标。与人工客服的薪酬相比,AI客服的投入成本明显更低。根据过往的案例,某些企业甚至能够减少一半的客服人员。

专家:企业使用AI客服要以人为本

今年“五一”期间,上海市市场监管局公布了假日期间投诉举报系统的处理结果,数据显示,超过一半的投诉集中在商家售后服务质量以及消费者权益保障等方面。在这些投诉中,平台客服响应不及时、人工客服电话无法成功接通等问题尤为突出。根据市场监管总局之前发布的数据,在电子商务售后服务领域,智能客服的不足之处备受批评,并且到2024年,相关投诉量同比上升了56.3%。

胡钢,中国互联网协会法工委的副秘书长,同时也是中国消费者协会律师团的成员,他指出,企业为了降低人力成本而采用AI客服是可以理解的。然而,若企业故意将人工客服的联系方式隐藏起来,或者设置障碍让消费者难以联系到人工客服,导致消费者无法解决自身问题,这种行为就侵犯了消费者的合法权益。消费者如若不能及时进行交流,权益受损时,他们有权向消费者协会或相应的监管机构提出投诉,并依照法律途径寻求赔偿。

赵精武,北京航空航天大学法学院的副教授,认为AI客服常常给消费者带来不便,其根本原因在于商家未能充分考虑到用户的实际需求。因此,企业理应尊重消费者的自主选择权,并致力于改善消费者的服务体验。

赵精武提出,技术驱动的客户服务应当以人为核心。观察消费者提出的问题,可以发现某些企业需对转接人工客服的步骤进行简化。比如,可以提供“一键切换至人工服务”这样的选项,以防止一些老年人、残疾人等特殊群体因不熟悉操作流程而无法顺利转接到人工服务。另外,企业需妥善安排人工客服的营业时间,并对客服选项进行清晰定义,以便在用户有需求时,人工客服能够及时为他们提供帮助。

胡钢强调,企业在应用人工智能技术时,不应仅着眼于成本与效率。从长远角度考量,更应关注消费者的真实需求和感受。具体而言,当前无论是以文字还是语音呈现的AI客服,对于老年人、残疾人等特定群体而言,都存在诸多不便。鉴于此,相关部门有必要加强对AI客服滥用的监管力度,以保障消费者的合法权益不受侵害。

客服的核心是“服务”而非“应付”

顾客向客服咨询,旨在解决产品使用中的困扰或索求售后服务,理应得到快速且专业的支援。但实际情况往往是,顾客一番努力,却遭遇“人工客服占线”的回复。某些所谓的智能客服甚至与智能二字毫无关联,要么对顾客的问题给出错误回应,要么只是机械地重复预设的答案。即便成功转接到人工客服,顾客也常常不得不面对漫长的等待。这种售后服务严重耗费了顾客的宝贵时间和精力,同时也不利于品牌正面形象的建立。

智能客服出现故障、人工客服消失不见,面对消费者无处倾诉的困境,企业和技术开发者必须给予充分的关注和反馈。在数字化潮流中,接纳新技术无可厚非,然而,若为了降低成本而牺牲用户体验,最终只会得不偿失。真正的智能化,理应是技术与人性化服务的完美融合,在任何时候都不能背离“以人为本”的根本宗旨。客服的本质在于提供“服务”,而非仅仅是“敷衍”。消费者若陷入与智能客服沟通无效的困境,或是因繁琐的转接环节而耗尽耐心和信任,即便技术再先进,其价值也将大打折扣。

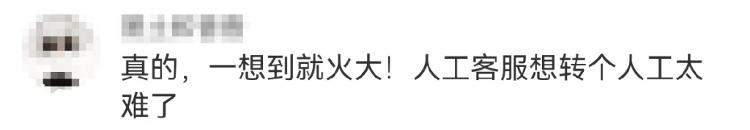

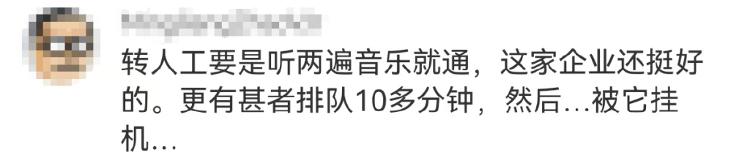

对此,不少网友表示自己也有类似的遭遇:“一想到就火大!”

还有网友表示客服是一座桥梁,呼吁“客服要有温度

对此,你怎么看?

(央广网)

本站蘑菇号已成立2年,主要围绕于海外ID领域的分享平台,提供全面的ID账号分享知识,包括海外appleid、美区id、海外id、全球ID分享等,能让海外ID账号知识简单易懂。欢迎关注及分享本站。

本文来自作者[树州号]投稿,不代表蘑菇号立场,如若转载,请注明出处:https://bbs.houniaohao.com/wangluozixun/202505-2794.html

评论列表(3条)

我是蘑菇号的签约作者“树州号”

本文概览:“真正的智能化,应该是技术与人性化服务的有机结合,任何时候都不能偏离“以人为本”的初衷。客服的核心是“服务”,而非“应付”。”“您好,有什么可以帮您?”“转人工服务。...

文章不错《智能客服不智能人工客服难寻?购票遇问题引关注》内容很有帮助